消費科学研究所

BLOG

2024年の食中毒発生状況から対策を考えてみましょう

食品

2025年8月21日

今年2025年は連日、真夏日や猛暑日が話題となりましたが、まだまだ厳しい残暑が予想されます。

2023年、2024年と続けて、気温の高い時期に患者数500人以上を超える大規模な食中毒事件が発生し、多くの人に影響を及ぼしました。

そんなリスクの高い時期だからこそ、「2024年食中毒発生状況」から食中毒対策について考えていきましょう!

※グラフは「食中毒発生状況」(厚生労働省)をもとに作成(件数について、病因がその他及び不明なものは除く)

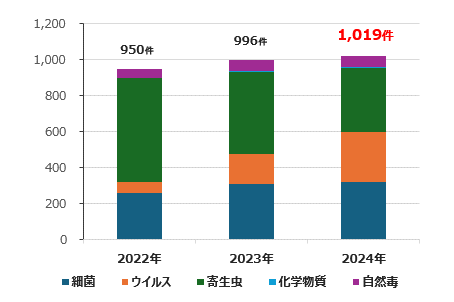

事件数から見た病因別発生状況

近年、食中毒の発生件数は700~1,100件の間で推移していますが、 2024年の事件数は1,019件(その他、不明を除く)と過去3年間で最も多く、年々増加傾向にあります。

背景には、2023年5月から新型コロナウイルスが5類感染症に指定されたことによる外食産業やイベント活動の活発化があり、飲食店等における衛生管理の不備が、食中毒事件数の増加に影響を与えた可能性が考えられます。

病因別にみると、寄生虫の割合が減り、細菌、ウイルスの割合が増加しています。

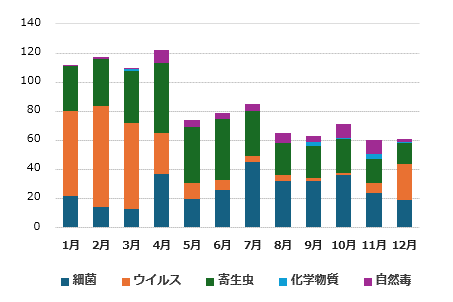

月別の発生状況を確認すると、食中毒は1年を通じて発生していますが、季節ごとに特徴があります。

例年、寒い時期に、低温・乾燥に強いノロウイルスなどのウイルス性の食中毒が増加し、気温が高い夏の時期は、細菌性食中毒菌にとって過ごしやすく発生件数が増加する傾向にあります。

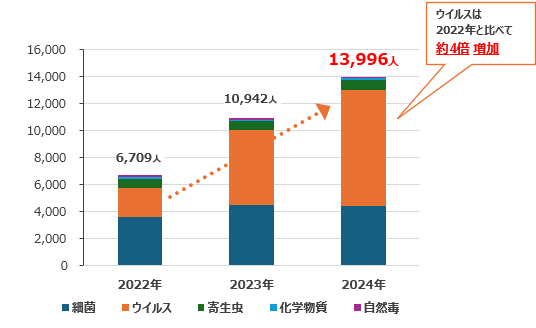

患者数から見た病因別発生状況

食中毒の患者数も3年連続増加しており、2024年は患者数が13,996名(その他、不明を除く)と大幅に増加しています。

また病因別ではウイルスと細菌が全体の約90%を占めており、 特にウイルスによる患者数は、2022年と比べて約4倍(2,175人→8,685人)増加しています。

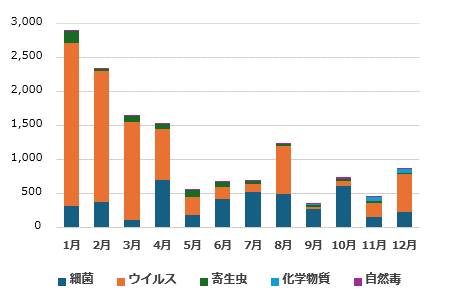

月別の発生状況を確認すると4月に細菌、8月にウイルスによる患者数の増加がみられました。原因として、4月はウェルシュ菌による食中毒事件数が多かったこと、また8月は、ノロウイルスによる大規模食中毒が発生したことが考えられます。

いかがでしたか。

食中毒は1年を通じて発生しています。

しかし、傾向を正しく把握することで、より適切な対策を実施することができます。

病因や発生しやすい時期に合わせた対策を実施し、食中毒予防に繋げていきましょう。

消費科学研究所では、このような資料を使用した従業員向けの啓発セミナーを実施しています。

ご要望に合わせて、それぞれの食中毒の特徴や事例、具体的な対策方法等、分かりやすくお伝えいたします。

「食中毒リスクを最小限に抑えたい」「従業員の衛生意識を高めたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ私たちにご相談ください!