消費科学研究所

BLOG

食物アレルギーの対応は慎重に!!!

食品

2025年9月4日

昨今、食物アレルギー発症者数は食生活の変化とともに増加傾向にあり、発症例の増加に伴い法律も変化しています。そのため、食物アレルギー対応については食品を扱う方も全ての人が慎重に、意識して対応していく必要があります。

そこで、実際に飲食店で起きた食物アレルギーの事故事例をご紹介するとともに弊社がお手伝いできることをご紹介します。

★食物アレルギーってなに?★

まず、食物アレルギーについて簡単に説明します。

食物アレルギーとは、「食べ物を食べた時、身体が食べ物に含まれるアレルゲンを 異物として認識し、不利益な症状を起こすこと」をいいます。

例として、小麦や卵を食べると「身体に発疹が出る。」「喉が苦しくなる。」などといった身体症状が挙げられます。

★飲食店でおこった食物アレルギー事例★

飲食店で実際に起こったアレルギーの事例をご紹介します。

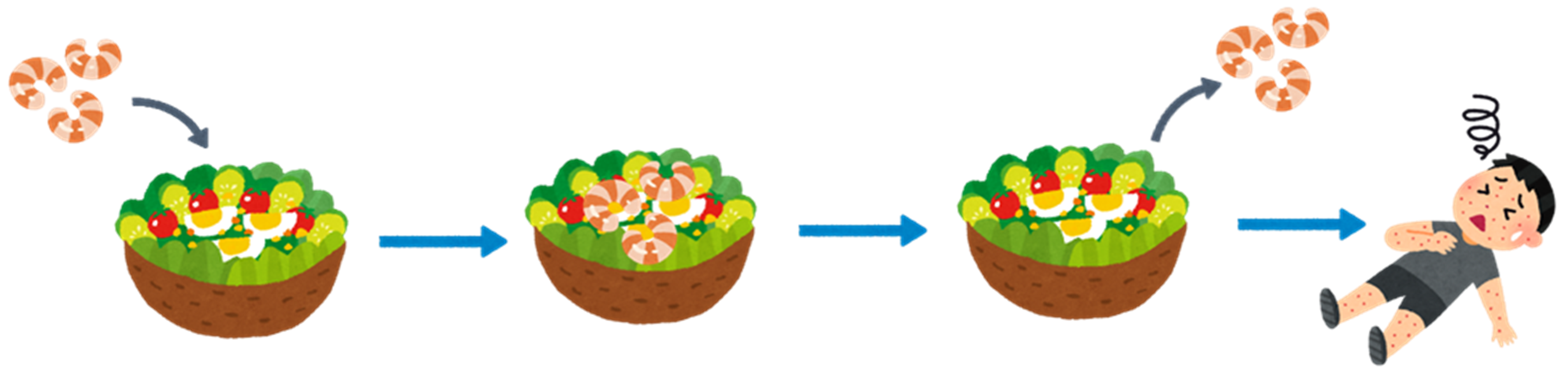

飲食店でエビアレルギーを持っている人がシーザーサラダを食べたところ喉が苦しくなるといったアレルギーを発症しました。

この時、店員にエビが入っていないことを確認、自身でも目視で確認もしていました。

原因を調べたところ、本来その商品に入るはずのないエビを誤ってトッピングし、その後取り除いて提供していたことが判明したのです。店員は客のアレルギーの情報を把握していたものの「トッピングしても取り除けば大丈夫だろう」という認識でエビを取り除いた上で料理を提供しました。この時、エビの成分が残っていたため、わずかな量でもアレルギー反応が起きました。

実はこの事例は筆者である私が実際に体験した話です。

迅速な対応により大事には至りませんでしたが、状況によっては命に関わる危険性があります。

このように飲食店の方の「知らなかった」「少しぐらいなら大丈夫だろう」という思い込みは重大な事故につながる可能性があります。

このような事故を未然に防ぐために必要なこととして、

- 思い込みや自分目線で判断しない

- 食物アレルギーの危険性や知識を理解する

- 従業員教育を徹底する

などがあげられるのではないでしょうか。

★弊社でお手伝いできること★

弊社では「食物アレルギーに関するセミナー」「従業員教育のお手伝い」「店頭で使用しているプライスカードやメニューなどの食物アレルギー表示チェック」を実施することができます。

ご興味のある方はぜひ、弊社までお気軽にお問い合わせください!!

【TEL(9:30~18:00、土曜、日曜定休)】

大阪研究所 06-6445-4670(代)

東京研究所 03-6695-6780(代)

名古屋研究所 052-261-2030(代)